數千古風流,還看今朝,毋忘往因。

有人說,馬大中文系,任重道遠,盼能守住一座馬來西亞華文教育的殿堂和堡壘。這些理想得近乎場面話的言語,出自仍對中文滿懷熱誠的前代中文系生,赤子之心值得尊敬,祗是廟堂太高了一點。

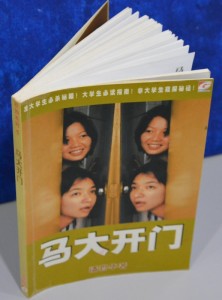

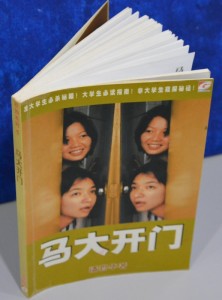

潘碧華這本小書,由《馬大開門》和《象牙樓閣》兩專欄結集而成,陳述她在馬大任教時觀察到的現象。文章最早寫於1999年,成書於2001年,距今已十餘年過去。以局中人給馬大中文系留下的那段時光,有它自身的意義;放在山雨或將來臨的此時此刻,至少能讓我們這些局外人除捉住「捍衛華文教育」這類空泛的面子概念外,更多了解其裏子幾分。

小書多寫泛泛小事,多屬師生互動,文辭不假誇飾,每每又有些趣事逗人會心一笑,如這一則〈舉手之勞〉——

國立大學生常需找講師簽署獎貸學金等文件。每位來敲中文系講師門的學生,無論有無上過他們的課,開口叫老師,往往有求必應。可能找中文系講師簽名太容易,以致有些學生,隨隨便便,不把簽名作證當作一回事,「印象中幾年來簽名是簽得很多,但是簽名後我都有落寞的感覺。」終於有一天,有位女學生前來告喜,得了政府貸學金,特來感謝老師,「我心中大喜,口裏卻說:『不謝不謝,祗是舉手之勞。』學生比老師精靈多了,她眨眨眼說『舉手之勞』四個字裏正有『勞』字呀。我恍然大悟,十分喜歡中文可以這樣來解。」

這是書中小事之一。一文記一事一悟,皆發生在學院高牆之內。有些歲月,如今仍繼續延續;而有些則已成昨日黃花,祗能緬懷。

十餘年來,馬大相繼擴建發展和轉型往研究型大學靠攏,往日超過一百人擠在講堂裏的「平常事」,如今還有幾人記得呢?當年潘碧華以「當我告訴他們如果三十人是小班,五十人是大班的話,中文系的大部分課都可以稱為超級班」調侃以為馬大中文系「大概和中學母語班一樣,一定是慘淡經營」的人。比之馬大中文系近年招生數,有三十人即數大班,已不可同日而語。

於此無意討論大學轉型無可避免的改變,於各院系的影響是正或負。如果(過去和即將來臨的)改變是不可逆的,採取反應以前,事先了解該結構之內的生活與聲音,應是一種理性的必要。

潘碧華在新舊專欄交替之間,寫了一則通告,看似無關痛癢,卻留有餘地,可作為傳統大學教育功能與市場操作的互作用力的思考起點。茲錄於下:

「新店換舊店通知:今年起馬大實行『學生評估講師』制,從今以後,學生變衣食父母,講師變打雜員工,講師從此要看學生臉色教書。本人深諳『顧客永遠是對的』道理,唯恐出言不慎,得罪貴客,及時宣告《馬大開門》專欄收盤,改開《象牙樓閣》,專賣風花雪月。」

‧書名:《馬大開門》

‧作者:潘碧華

‧出版社:嘉陽

‧出版日期:2001年1月

星洲日報/文化空間‧文:左行風‧2014.04.27