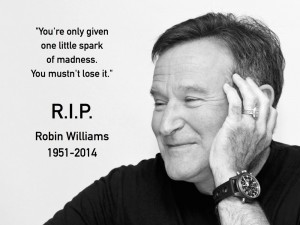

2014年又走了一位名人,這次是羅賓·威廉斯(Robin Williams)。第一次看到消息是透過臉書朋友的分享,貼附的照片是他在《Jumanji》穿著樹葉裝的劇照,那個經過二十年等待重返人間的喜悅神情,正如朋友說的,帶給觀眾希望。我記得的,卻是他沒能見父親最後一面的哀傷。

《Jumanji》也是我兒時第一次看羅賓的片子,對他的印象卻一直定格在《Dead Poets Society》(死亡詩社),西裝革履的英文教師撕課本、站在講台上,說:「站上講台,用不同的眼光來看待事物。一旦覺得自己懂得,就必須換一種角度來看。這可能顯得有些荒唐,或者愚蠢,但必須試一下。同樣讀書的時候,不要只想作者怎麼看,想想你自己怎麼看。」鏡頭從低往上仰視佇立講台的羅賓,感覺自己就和電影裏的學生一樣,有種長久壓抑瞬間渲洩殆盡的舒暢。

看這部電影時,自己還在大學念著文學。一個無聊晚上點開網絡電視,就此看見一個遼遠的世界。羅賓用詩的美麗與動人打開男子學院戒律森嚴的傳統作風,隔著鏡頭,他的笑容看上去睿智而又有淡淡的憂傷。下雪的時候,羅賓站在閣樓的窗前,彌遠望著親手調教出來的學生跟隨校長而去背叛自己,我其實可以明白他當下的心情,那是一種帶有刺痛的孤單。

電影尾聲,幾個學生還記得羅賓和詩帶給他們的美好,羅賓劇終前由衷的一句「謝謝」,是謝謝他們讓自己明白到,所堅持的教學方法沒有錯、是對的。就某種意義來說,是學生救贖了羅賓。可惜的是,現實裏的羅賓沒遇見救贖者。據媒體報導,羅賓似乎因為憂鬱症最終選擇自我了斷,並以喜劇演員作為他演藝生涯的總結。

《死》中羅賓要學生用英國詩人惠特曼的詩句「Oh, Captain, My captain!」稱呼他。如今,帶給人們歡笑和感動的羅賓船長走了。他的遺孀說,希望大家能記得他的歡笑,因為他把悲傷都留給了自己。

文 / 左行風

原刊:《學海》第708期,2014年9月1日。